50만 장기실업 시대, 7·9 공시족과 경단녀 취직확률은 최악

구직기간 4개월 넘으면 취직확률 33%로 낮아져

경력단절여성과 7·9급 공시족 포함된 '노동시장 재진입' 취직률 가장 낮아

노동시장 재진입의 취직률 33.5% vs. 자발적 퇴사는 43.4%

[뉴스투데이=김진솔 기자] 장기실업자가 50만명을 넘어선 가운데 구직기간이 길어질수록 취직확률이 낮아진다는 분석이 나왔다. 장기 실업자는 실업 후 구직(求職) 기간이 3개월 이상인 사람이고, 반대로 2개월 이하면 단기 실업자로 분류된다.

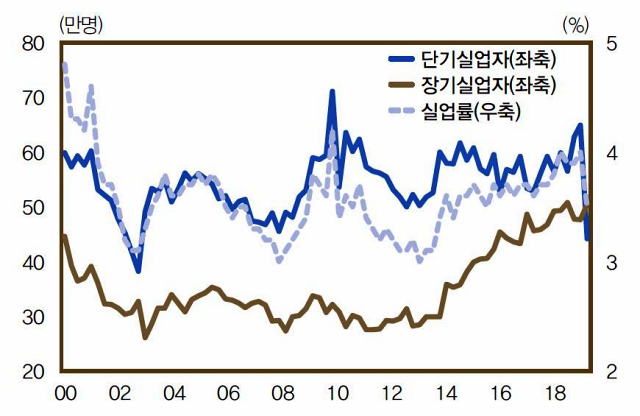

한국은행이 지난 28일 발표한 '실업자의 이질성 분석: 구직기간을 중심으로' 제목의 보고서에 따르면 2000년부터 지난해까지 구직 기간이 1개월인 실업자는 평균 35만명으로, 전체 실업자 중 가장 큰 비중(40%)을 차지했다.

구직기간별로 보면 1개월인 실업자의 취직확률이 45%로 가장 높았으며 구직기간이 길어질수록 낮아지는 경향을 보였다. 구직기간이 3개월을 넘어 장기실업자가 된 경우에는 35%로 떨어졌다.

이런 가운데 올해 3분기 단기실업자보다 적은 비중을 차지했던 장기실업자의 비중이 급등했다. 일자리를 구하지 못한 장기실업자가 계속해서 누적돼 약 44만명의 단기실업자보다 높아졌다.

한은은 장기실업자가 2014년부터 늘어나는 추세를 보인다고 분석했다. 이는 2013~2015년 중 장기실업자가 많이 유입됐고, 글로벌 금융위기 이후 실업자의 취직확률이 낮아진 영향으로 풀이했다.

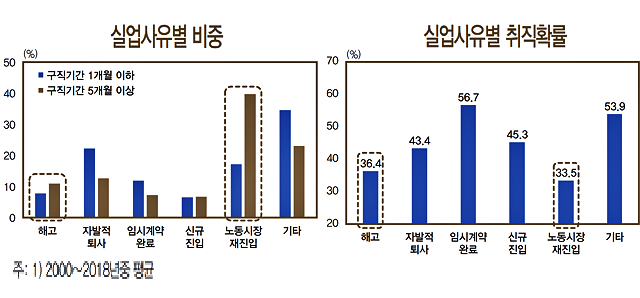

장기실업자가 되는 원인을 분석한 결과, 가장 관련성이 높은 부분은 실업사유이며 기타 특성들(성별, 나이, 학력, 산업 등)은 큰 연관이 없었다.

실업사유별로 보면 해고와 노동시장 재진입의 취직확률은 각각 36.4%, 33.5%로 평균치보다 크게 떨어졌고, 이에 단기실업자보다 장기실업자의 비중이 높았다. 노동시장 재진입 집단은 '경력단절 여성', 7급 및 9급 공무원 시험을 대비하는 '공시족' 등으로 구성된 것으로 추정된다.

상대적으로 단기실업자의 비중이 높은 실업사유는 임시계약 완료, 신규진입, 자발적 퇴사 순으로 취업확률 역시 각각 56.7%, 45.3%, 43.4%로 높은 수준을 보였다.

한편 보고서를 작성한 한은 조사국은 장기실업자 증가에 대해서는 경기적 요인보다 구조적 요인에 주로 기인했다고 분석했다.

경기적 요인에 의한 장기실업자 증가는 총수요 정책을 통해 대응할 수 있으나 구조적 요인은 어렵다.

이와 관련해 한은 조사국 관계자는 "총수요 확대를 통한 노동수요 증가는 개별 실업자의 특성, 기술편향 혁신 등의 구조적 요인들을 변화시킬 수 없다"며 "이에 정책대응에 한계가 있다"고 말했다.

댓글 (0)

- 띄어 쓰기를 포함하여 250자 이내로 써주세요.

- 건전한 토론문화를 위해, 타인에게 불쾌감을 주는 욕설/비방/허위/명예훼손/도배 등의 댓글은 표시가 제한됩니다.