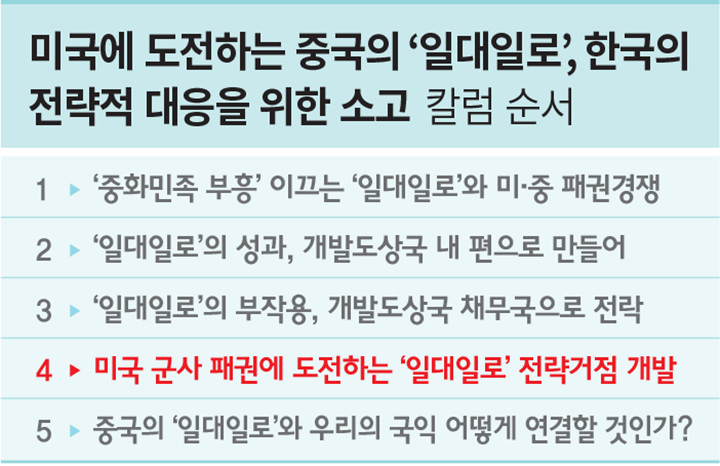

미국에 도전하는 중국의 ‘일대일로’, 한국의 전략적 대응을 위한 소고(4)

중국은 지난 10월 17~18일 양일간 ‘일대일로(一帶一路)’(Belt and Road Initiative) 3차 국제협력 정상포럼을 개최했다. 140여개국과 30여개 국제기구가 참석한 글로벌 행사로 G2로 급부상한 중국이 향후 G1이 되고자 하는 의도가 담겨 있다. 중국의 동향을 예의 주시하고 어떻게 국익과 연결해야 할 것인지 생각하면서 ‘미국에 도전하는 중국의 ‘일대일로’, 한국의 전략적 대응을 위한 소고‘란 제목으로 총 5편의 연재를 시작한다. <편집자 주>

[뉴스투데이=임방순 前 국립인천대 교수] 중국은 ‘일대일로’를 ‘중국이 중심이 돼 참여국과 상호 번영하는 경제 협력체’로 규정하고 있다. 그러나 시진핑 주석의 의도는 일대일로를 통해 미국과 패권경쟁에서 군사 분야의 우세를 확보하는 것이다. 현재 일대일로 프로젝트에서 나타나고 있는 중국의 전략거점 개발과 해양진출은 일대일로의 군사적 성격을 잘 나타내고 있다.

■ 해양에 대한 중국의 집념 뿌리 깊어…현재 항공모함 6척 보유 계획 추진

근대 이전 중국은 대륙 국가였다. 안보위협은 주로 북방으로부터 나왔고 해양은 상대적으로 평온했다. 그러나 서구 열강이 중국을 침략하기 시작한 1840년대부터 안보위협은 해양으로부터 발생했다. 중국은 1842년 아편전쟁에서 패했고, 1895년 청일전쟁에서 패함으로 청조(淸朝)는 반식민지로 전락했고 이어 멸망했다. 중국인들은 1840년대부터 중국공산당이 신중국을 건립한 1949년까지 약 100년을 ‘국치(國恥)’로 여기고 이는 바다에서 비롯됐다고 인식한다.

중국은 ‘100년 국치’의 결정적 사건인 ‘청일전쟁의 패전을 잊지 말자’며 당시 북양함대 지휘부가 있었던 산동성 웨이하이(威海)에 1985년 ‘갑오전쟁 박물관’을 설치했고, 침몰한 북양함대 기함(정원함)도 인양해 전시하고 있다. 패전한 전쟁을 잊지 말고 치욕적인 역사를 되풀이하지 말자는 의지를 담은 것이다. 시진핑 주석도 2018년에 이 박물관을 방문해 “역사의 교훈을 새겨 중국을 해양강국으로 만들어야 한다”라고 해양안보를 강조한 바 있다.

개혁의 설계자 덩샤오핑(鄧小平)은 해양의 중요성을 누구보다 잘 알고 있었다. 그는 자신의 유골을 남중국해에 뿌릴 정도로 해양에 애착을 보였다. 국공내전 시절 덩샤오핑의 부하였던 류화칭(劉華淸)이 덩샤오핑의 뜻을 이어 중국의 첫 항공모함을 확보했다. 류화칭은 ‘항공모함을 확보하기 전에는 눈을 감을 수 없다’라는 평소의 바람대로 중국 제1항공모함 랴오닝(遼寧)함이 취역하기 1년 전인 2011년 1월, 94세의 나이로 눈을 감았다.

중국은 항공모함 6척 보유를 목표로 하고 있다. 1번함 랴오닝함과 2번함 산동(山東)함은 운영 중이며, 지난해 6월 진수한 3번함 푸지엔(福建)함도 곧 작전에 투입될 예정이다. 항공모함 이름인 ‘랴오닝’과 ‘산동’은 청일전쟁 패전지역이다. 해양에 대한 중국의 집념은 이렇게 강렬하고, 뿌리가 깊다.

■ 해양진출 루트, 에너지 수송로와 전략거점 확보하려는 일대일로와 연계

중국의 해양진출 루트는 다음 몇 개로 구분할 수 있다. 첫째, 미국이 장악하고 있는 말레이반도의 믈라카해협 봉쇄를 대비한 석유 수송 루트 확보다. 중국내륙 서부지역 신장자치구 카스(喀甚)에서 파키스탄 과다르(Gwadar)항을 거쳐 아라비아해-중동 산유국에 이르는 A루트가 있다. 중국은 이 루트를 ‘일대일로 6대 경제회랑’ 중 하나인 ‘중국-파키스탄 경제회랑(CPEC)’이라고 한다.

과다르항은 인도양을 거치지 않고 바로 중동 산유국과 연결되는 항구로 중국은 2017년 4월에 2019~2059년까지 40년간 사용 계약을 맺었다. 또한, 과다르항은 항모가 기항이 가능한 수심 14.5m의 심해 항구다. 중국이 이곳을 군사기지로 개발한다면 호르무즈 해협은 물론 눈앞의 아라비아해를 포함해 인도양 전체를 아우르는 전략적 위치를 선점하게 된다.

또 다른 에너지 수송로는 중국내륙 남부 쿤밍(昆明)에서 히말라야산맥을 넘어 미얀마 짜욱퓨(Kyaukphyu)항으로 연결된 다음, 벵골만-인도양-아라비아해에 이르는 B루트이다. 중국은 이 루트를 ‘중국-미얀마 경제회랑(CMEC)’이라고 한다. 이 경제회랑에는 고속철이 개설되고, 항구 배후지역은 ‘짜욱퓨 특별경제구역’으로 개발되며 주변에 수력발전소 건설 등이 계획돼 있다. 중국은 조속히 추진하고자 하지만 미얀마 국내 사정으로 지연되고 있다.

중국은 2017년 아라비아해 아덴만 지부티(Djibouti)에 군사기지를 구축했다. A루트와 B루트는 지부티 기지와 연결돼 있다. 지부티는 중국의 첫 번째 해외 군사기지로서. 현재 이 기지에는 최대 2,000명의 병력이 주둔하고 있으며, 항공모함이 정박 가능한 330m 부두가 개설된 것으로 알려져 있다.

■ 중국은 인도양과 남중국해로 진출할 수 있는 전략거점 확보 중

둘째, 스리랑카의 함반토타(Hambantota) 항만을 거점으로 인도양에 진출하는 루트이다. 인도는 미국 주도의 쿼드(Quad)에 가입해 중국과 대립 중이며, 1962년 중·인 전쟁에서 중국에 패배한 바 있고 현재에도 히말라야산맥 국경선 부근 ‘갈완 계곡(Galwan Valley)’ 등에서 수시로 소규모 무력충돌을 벌이고 있다. 중국은 인도의 도전을 극복해야 한다.

스리랑카는 인도 남부지역과 근접하고 믈라카해협과도 가까운 위치이기 때문에 중국은 스리랑카의 함반토타 항만을 거점으로 바다에서 인도를 압박하고 믈라카해협에 영향을 미칠 수 있다. 이 항만은 현재 중국이 99년간 운영권을 갖고 있으나 병력이 주둔하고 군함이 정박하는 군사기지라고 할 수 없다. 그렇지만 향후 중국의 해외 군사기지로 발전할 여지는 남아 있다.

셋째, 캄보디아 레암(Ream)항을 통해 남중국해로 나아가는 루트이다. 중국은 자국의 군항에서 남중국해로 직접 접근이 가능하지만, 남중국해 서쪽에 위치해 믈라카해협과 근거리인 레암항은 중국의 남중국해 작전에 기여할 수 있는 전략거점이다. 레암항은 현재 캄보디아 해군기지로 여기서 미국과 연례 연합훈련을 했지만 2017년 캄보디아가 협력 중단을 선언했으며, 향후 레암 기지 북쪽에 중국군의 군사기지가 설치될 것으로 추정된다.

월스트리트저널(WSJ)은 2019년 7월 중국과 캄보디아가 30년간 레암 해군기지의 3분의 1(약 25만㎡)을 중국군이 독점적으로 사용하고, 이후 10년 단위로 자동 갱신되는 비밀협약을 체결했다고 보도한 바 있다. 당시 두 나라 정부는 이를 부인했지만, 그 뒤 이곳에서 공사하는 모습이 위성사진 등으로 포착됐다. 레암항이 중국군 군사기지로 발전되면 이 기지는 지부티에 이어 두 번째 해외기지이고, 인도·태평양 지역에서는 최초의 중국군 해외기지가 된다.

중국은 캄보디아를 포함해 인도차이나반도를 ‘경제회랑’으로 지정해 철도망 연결을 추진하고 있다. 2021년 12월 완공된 중국 쿤밍-라오스 비엔티안을 연결하는 1,300㎞ 고속철도를 중심으로, 서쪽은 미얀마 양곤, 남쪽은 태국·캄보디아·말레이시아·싱가포르, 동쪽은 베트남을 연결하는 범아시아 초국가 광역 철도망 계획이다. 인도차이나반도 철도망이 모두 완공되면 중국은 육로로 지역의 주요 항구에 접근할 수 있고 남중국해 진출도 용이해질 것이다.

■ 호주-남태평양 진출 루트는 하와이 겨냥하는 제3도련선 도달 의미

넷째, 남중국해-호주 다윈(Darwin)항-태평양 도서국을 경유 남태평양에 이르는 루트이다. 이 루트는 미국의 괌 기지를 겨냥하고 있고 하와이 인도태평양사령부를 위협하고 있다, 호주 노던 준주(Northern Territory) 지방 정부는 2015년 다윈항을 민영화하면서 항구 운영권을 4억 달러(약 5천억원)에 중국 기업에 99년간 장기 임대했지만 2020년 일대일로 사업 관련 양해각서와 기본합의를 파기하면서 이 계획은 무산됐다가 최근 양국 관계가 개선되면서 다윈항의 중국 임대문제가 다시 거론되고 있다.

중국은 호주-남태평양 진출 루트를 확보하기 위해 남태평양 도서국에 접근하고 있다. 중국은 남태평양의 솔로몬제도와 지난 4월 안보협정을 체결했다. 중국이 솔로몬제도에 해군 함정을 파견해 현지에서 물류 보급을 받을 수 있고, 사회질서 유지를 위해 군과 무장경찰을 파견할 수 있다는 내용이 포함된 이 협정에 따라 중국은 솔로몬제도를 해군의 원양작전 기지로 활용할 수 있게 된 셈이다. 미국과 호주의 연결을 차단하고 호주를 북쪽과 동쪽에서 위협할 수 있는 위치이다.

또한, 중국은 남태평양 10개 도서 국가와도 솔로몬제도와 체결한 협정과 유사한 안보·경제 협력을 위한 ‘포괄적 개발 비전’이라는 협정 체결을 추진했지만, 일부 국가의 반대로 무산됐다. 그러나 키리바시(Kiribati)는 자난해 중국과 일대일로 사업 양해각서를 체결하고 중국의 지원으로 칸톤(Kanton)섬에 약 2km의 활주로 보수사업을 진행하기로 했다고 밝혔다.

칸톤섬에서 하와이까지 약 3,000km에 불과하다. “활주로는 민간 상업용으로 중국군의 사용 가능성을 부인하고 있지만 칸톤섬은 인구 100명이 채 되지 않아 상업과 거리가 멀다. 중국군이 칸톤섬의 활주로를 달리 사용한다면 하와이는 작전 반경 약 3,500㎞인 중국의 폭격기인 H-6J의 위협에 노출되는 것이다.

또한, 남태평양 도서국 미크로네시아의 야프섬(Yap Islands)은 미국의 괌 기지로부터 약 700㎞ 떨어져 있다. 중국이 만일 이곳에 기지를 둘 수 있다면 중국은 괌 기지를 중국 본토뿐만 아니라 남쪽에서도 위협을 가할 수 있다. ‘아메리카 호수’로 간주하던 남태평양이 미국을 위협하는 중국의 해양진출 루트와 전략거점이 되고 있다. 중국의 남태평양 진출은 일본 도쿄만-괌-사이판-파푸아뉴기니로 이어지는 제3도련선 도달을 의미한다.

■ 미·중 패권경쟁에 유리한 위치 확보를 위한 전략거점 확대 시도

중국이 서아프리카 적도기니 공화국에 군사기지 건설을 추진 중이라고 미국의 월스트리트저널이 2021년 12월 5일 보도했다. 이 기지가 완성되면 중국은 아프리카 대륙 동서에 기지를 하나씩 확보하게 되고 미국으로서는 사상 처음으로 대서양 건너편 중국 군사기지와 마주 보는 상황을 맞는 것이다. 이곳에는 이미 중국이 건설한 상업 항구가 있으며 인접 국가인 가봉 등 중앙아프리카 내륙으로 통하는 고속도로도 갖추고 있어 군사적 요충지이다.

육상 군사시설로 넓히면 중국의 활동 범위는 훨씬 커진다. 중국군 전략지원부대(SSF)는 파키스탄과 나미비아, 케냐, 아르헨티나 등지에 우주·위성 관련 작전을 지원하는 원격제어(TT&C) 기지를 운영 중인 것으로 알려졌다. 또한, 중국은 쿠바에선 2019년부터 4개의 도청기지를 운영하고 있으며 쿠바 북부 해안에 합동 군사훈련 시설을 짓기 위해 쿠바 정부와 협상 중이란 사실이 지난 6월 미국 정부에 의해 확인됐다.

■ 전략거점이 군사기지 되려면 동맹 관계 형성돼야 가능하며 아직 미지수

한국군사문제연구원의 윤석준 박사는 “일대일로 프로젝트에 의해 항모와 핵잠수함 접안이 가능한 전용부두를 확보한 것은 장병 휴식과 군수지원을 위한 입항의 편리함이지, 해외 군사기지 역할로 볼 수 없다”라는 해외 전문가들의 의견을 인용했다. 또 중국의 전략거점이 일대일로 프로젝트 확대에 따라 향후 증가하겠지만, 전략거점이 단기간 내에 중국의 군사기지로 전환되기는 어려울 것이라는 평가도 다음과 같이 인용했다.

“해외 군사기지는 동맹 관계가 형성돼야 가능하고, 이에 따라 행정협정(SOFA) 등 해당국의 제도적 지원이 필요하며 해외 군사기지 경비와 보안 등의 문제가 해결되고 자체 군수지원이 가능해야 한다. 이런 기준으로 볼 때, 현재 중국의 전략거점이 군사기지로 발전할 수 있을지 의문이다”라고.

미 공식 자료에 따르면 2016년 9월 현재 미군의 해외기지는 45개국 514곳에 이른다. 2015년 ‘기지 국가(Base Nation)’를 쓴 데이비드 바인은 공식 현황에서 누락된 기지까지 포함하면 70여개국 800곳 정도라고 주장하고 있다. 미국 해외기지는 대략 81개국 약 750곳으로 추정하고 있다. 현재 지부티에서 하나의 군사기지를 운영하는 중국과 비교할 수 없는 압도적인 현황이다.

중국이 바다로 향하겠다는 열망을 갖고 일대일로 프로젝트를 통해 해양진출 루트를 개발하면서 전략거점을 구축하고 있지만 이러한 전략거점을 군사 기지화하며 기존 패권국 미국을 극복할 수 있을지는 앞으로 계속 추적하고 연구를 지속해야 할 과제이다. 〈5편에 계속〉

◀ 임방순 프로필 ▶ ‘어느 육군장교의 중국 체험 보고서’ 저자. 前 국립인천대 비전임교수, 前 주중 한국대사관 육군무관, 前 국방정보본부 중국담당관